La fugue… tout un art ?

Parmi toutes les formes musicales existantes, la fugue reste sans doute l’une des plus complexes. Très semblable aux canons ou aux entrées en imitation, la fugue n’en demeure pas moins différente. Mais pourquoi appeler cela une fugue ? La musique court-elle pour échapper à quelque chose ? La vérité n’est pas si loin.

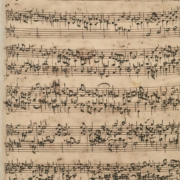

Au début du XIVe siècle, le mot latin fuga, ou fugue en français, fait son apparition en musique. Provenant du latin fugere, fuir, et de fugare, chasser, ce terme désigne une technique de composition contrapuntique,c’’est-à-dire que l’écriture y est horizontale et privilégie la ligne mélodique à l’harmonie des accords et à l’écriture dite verticale. L’application du terme fuga à ce type d’écriture vient probablement du fait que les voix semblent se courir après. Elles sont habituellement composées pour trois ou quatre voix, même si certains compositeurs, dont Jean-Sébastien Bach, sont allés jusqu’à composer des fugues à six voix. Une fugue peut être écrite pour diverses formations musicales : voix, orgue, piano, clavecin, orchestre etc.

Canon, fugue ou imitation ?

Ces trois techniques de composition se ressemblent fortement mais chacune possède ses particularités.

Un canon se contentera de faire répéter aux différentes voix une même phrase à l’identique mais en décalé. Par exemple, la comptine Frère Jacques est un canon connu de tous.

Les entrées en imitation se contentent de faire entrer les voix les unes après les autres sur un motif se ressemblant, mais sans pour autant être identique. Les onze premières mesures du Cruxifixus de Antonio Lotti (1667-1740) exposent huit entrées en imitation, allant des basses aux sopranos, qui reprennent un motif rythmique identique et une mélodie dont les notes ne sont pas strictement les mêmes à chaque entrée.

Enfin, la fugue, quant à elle, ressemble au canon mais suit des règles bien précises tant pour sa forme que pour son contenu.

La fugue se découpe en trois grandes parties : une exposition, une série de divertissements puis une coda pour conclure la fugue. Parmi ces parties, l’exposition reste la plus strictement codifiée des trois. Chaque voix entre sur la même mélodie, appelée « sujet » quand elle est dans le ton principal ou « réponse » quand elle est dans le ton de la dominante. Chaque voix ne peut exposer le sujet qu’une seule fois, alternant entre sujet et réponse. Les voix entrent les unes après les autres et attendent que la précédente ait énoncé l’intégralité du sujet avant de commencer. L’ordre d’entrée des voix est laissé au choix du compositeur.

À cela peuvent s’ajouter quelques éléments optionnels comme un contre-sujet, sorte de deuxième mélodie moins importante qui sera présentée en même temps que la première réponse et devra être gardée tout au long de la pièce. Il est aussi possible de trouver un « conduit » entre une réponse et un sujet afin de revenir au ton principal.

Après l’exposition, le sujet peut être cité de différentes façons et ce de manière libre. Il peut apparaître sous sa forme de sujet, de réponse ou bien encore être transposé dans une nouvelle tonalité. Il peut aussi subir diverses modifications comme une augmentation (allongement proportionnel des valeurs rythmiques), une diminution (raccourcissement proportionnel des valeurs rythmiques), un renversement (les intervalles ascendants deviennent descendants et inversement), une rétrogradation (le sujet commence par la dernière note et finit par la première etc. Ces modifications peuvent même se cumuler et former une rétrogradation en renversement. Les passages musicaux entre ces occurrences du sujet se nomment « divertissements ». Ils ont pour but à la fois d’amuser et de divertir le public mais aussi l’interprète. Ils peuvent se composer du matériau thématique initial ou bien le compositeur peut proposer une nouvelle idée musicale. Ces sections de divertissements étaient même parfois improvisées.

Enfin, peu avant la coda qui conclut la fugue, il est possible de trouver une « strette » durant laquelle les citations du sujet sont très rapprochées, allant même jusqu’à se chevaucher.

La fugue, de Bach à aujourd’hui

Vers la fin du XVIIe siècle, la forme de la fugue se cristallise et n’évolue plus que très peu. La fugue connaît son heure de gloire au XVIIIe siècle,avec Jean-Sébastien Bach qui composedes fugues parmi les plus connues. Les plus notables sont les 24 préludes et fugues, L’art de la fugue, œuvre inachevée de Bach et L’Offrande musicale dont le sujet de la fugue a été imposé à Bach par le roi de Prusse Frédéric II. Ce dernier souhaitait donner du fil à retordre au maître, mais d’après la légende, ce dernier après avoir improvisé un ricercare (ancienne forme musicale instrumentale) à six voix, s’est excusé auprès du roi de n’avoir pu faire mieux. Après cette improvisation Bach aurait décidé de travailler plus minutieusement le sujet et composé ainsi L’Offrande musicale. En plus de composer des fugues pour orgues ou pour clavecin, le compositeur en intégrait dans ses pièces vocales ou instrumentales, les plus célèbres étant La passion selon St Matthieu et La passion selon St Jean.

Toutefois, le style de la fugue convient de moins en moins aux goûts de la seconde moitié du XVIIIe siècle et sera finalement jugé trop intellectuel, lourd et ennuyeux. Avec ce déclin, les œuvres de Bach tomberont en désuétude et seront vite oubliées. Cependant, certains compositeurs comme Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn écrivent quelques fugues comme, chez Mozart, le Kyrie du Requiem, ou la Symphonie n° 41 en ut majeur dite Jupiter, dont le dernier mouvement n’est qu’une longue fugue à cinq voix avec un sujet renversable. Haydn, quant à lui, intègre des fugues dans plusieurs pièces, telles que sa Symphonie n° 3 en sol majeur, son quatuor à cordes n°3 op. 20 ou encore sa Messe en mi bémol majeur.

Par la suite, d’autres grands musiciens – Beethoven, Mendelssohn ou même Wagner bien plus tardivement – composeront des fugues, mais plus rarement qu’à l’époque de Bach, et ce malgré la redécouverte des œuvres de Bach par Mendelssohn au début du XIXe siècle. La fugue restera longtemps un genre académique, ancien et désuet employé seulement pour apprendre aux élèves comment gérer les mélodies et les lignes musicales. Par exemple, la fugue employée par Puccini dans sa Messa di Gloria est à l’origine un exercice d’écriture que le compositeur a souhaité réutiliser. De plus, les fugues écrites tout au long du XIXe siècle le sont souvent afin de renvoyer au style de Bach ou à son époque.

Aujourd’hui, la fugue reste un genre sous-exploité, et lorsqu’on apprend à écrire une fugue au conservatoire c’est dans le style de Bach. Cependant quelques œuvres actuelles sont des fugues, notamment le deuxième mouvement de La chute de Lucifer de Patrick Burgan. Ce mouvement est une longue et imposante fugue dodécaphonique à douze voix. Le tour de force du compositeur a été d’adapter le genre de la fugue au dodécaphonisme. Les entrées des sujets et des réponses ne peuvent plus suivre la règle d’alternance entre tonique et dominante car ces deux dernières n’existent pas en musique dodécaphonique. Pour pallier cela, chaque entrée de la fugue se fait sur un demi-ton différent du précédent, jusqu’à arriver à la douzième entrée.

La fugue sera toujours étroitement liée à l’œuvre colossale de Bach ; et bien que ce genre puisse être compliqué à aborder tant techniquement qu’à écouter, il recèle encore de nombreuses perles à découvrir, que ce soit chez Bach ou dans les œuvres d’autres compositeurs antérieurs ou ultérieurs.

Rédaction de l'article